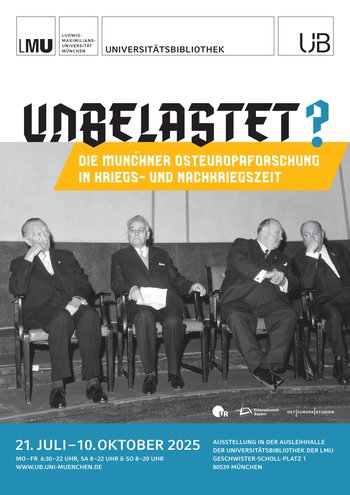

Unbelastet? Die Münchner Osteuropaforschung in Kriegs-und Nachkriegszeit (2024-2025)

Oktober 2024-Juli 2025

Es gibt zahllose Gründe und Dimensionen sich mit dem östlichen Europa auseinanderzusetzen. Doch weshalb sind gerade in München und Regensburg Zentren der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem östlichen Europa? Wie wurden diese beiden Städte zu wichtigen Zentren der Osteuropaforschung? Und welchen Entwicklungen sahen sich unsere Disziplinen ausgesetzt? Welche Brüche und Kontinuitäten sind feststellbar?

Anhand dieses Fragebündels beschäftigte sich der 21. Jahrgang des Elitestudiengangs Osteuropastudien exemplarisch anhand ausgewählter Biographien mit der Geschichte der Münchner Osteuropaforschung in Kriegs- und Nachkriegszeit. Ziel des Projektes war es, diese Themen mittels einer Ausstellung einer breiteren Öffentlichkeit in München und Regensburg zugänglich zu machen.

Thematischer Hintergrund

Wissenschaft, Gesellschaft und Politik stehen oft in einem engen Austauschverhältnis; Entwicklungen in den unterschiedlichen Feldern beeinflussen sich wechselseitig. In der Erarbeitung unseres Projektes wurde dies am Beispiel der Forschung zu Osteuropa besonders sichtbar. Lebensstationen, thematische Schwerpunktsetzung und Institutionsgeschichte lesen sich wie ein Spiegel der zeitgenössischen Umstände. Konstanten und Gemeinsamkeiten wurden sichtbar: Viele der behandelten Lebensläufe begannen im östlichen Europa, spätere Osteuropaforscher rekrutierten sich oft aus den dortigen deutschen Minderheiten. Von dort aus führte der Weg nicht selten an eine deutsche Universität und weiter an das Osteuropa-Institut Breslau. Viele Forscher beteiligten sich aktiv an den Verbrechen des Nationalsozialismus und setzten entsprechende Schwerpunkte in der eigenen Forschung. Trotzdem konnten sie ihre Karrieren in der Bundesrepublik fortsetzen. Dabei wurden München und später auch Regensburg zu Zentren der Beschäftigung mit Osteuropa. Durch zahlreiche Institutsneugründungen ab Anfang der 1950er Jahre wurde diese hervorgehobene Stellung im deutschsprachigen Raum weiter gefestigt.

Konzept

Um unsere Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln zu können, erarbeiteten wir ein Ausstellungskonzept. Ziel war es, mehrere Erkenntnisstränge anschaulich in Vitrinen darzustellen: neben der zeitlichen Komponente, wollten wir Karrierewege und Biographien exemplarisch darstellen, gleichzeitig aber auch Entwicklungen in Forschung, Politik und Gesellschaft sichtbar machen. Damit wollen wir dem Ausstellungsbesucher einen multiperspektivischen Gesamtüberblick ermöglichen, auf dessen Basis ein tiefergehendes Verständnis unserer Disziplingeschichte erworben werden kann.

Ablauf des Projektes

Einer ersten Recherchephase folgte eine organisatorische Aufteilung von Zuständigkeiten. Wir bildeten Arbeitsgruppen, die sich mit bestimmten organisatorischen Bestandteilen, wie Finanzplanung, Öffentlichkeitsarbeit oder technischer Durchführung beschäftigten. Dabei wurden wir durch Workshops externer Experten unterstützt und konnten so wertvolle Erfahrungen im Bereich Projektplanung und-durchführung sammeln. Parallel dazu mussten wir immer mehr inhaltliche Entscheidungen fällen: Forschungsergebnisse nach Relevanz sortieren und Oberthemen für die Ausstellungsvitrinen festlegen, inhaltliche Zuständigkeiten verteilen, Exponate ausfindig machen, ein Gesamtnarrativ ausarbeiten, schließlich Ausstellungstexte schreiben. Eine zusätzliche Herausforderung bestand darin, die Inhalte unserer Ausstellung an unsere Zielgruppen anzupassen. Deshalb realisierten wir die Haupt-und Unternarrative unserer Ausstellung in möglichst zugänglich durch Texte und Exponate, aber auch durch ihre Anordnung in den Vitrinen und die Anordnung der Vitrinen selbst. Zum Höhepunkt des Projektkurses wurden die beiden Vernissagen in München am 21. Juli und in Regensburg am 23. Juli 2025. Dabei stellten wir die Arbeit aus zwei Semestern einer interessierten Öffentlichkeit vor.

Die Ergebnisse dieses für uns in inhaltlich-wissenschaftlicher, wie in organisatorisch-arbeitspraktische Hinsicht spannenden Prozesses können noch bis zum 10. Oktober 2025 in der Ausleihhalle der UB der LMU in München und dem oberen Foyer der UB der Universität Regensburg besucht werden.